宮沢賢治「どんぐりと山猫」に学ぶ

2024.12.11アニメーション学科

デザインの専門学校 大阪デザイナー・アカデミー(旧:大阪デザイナー専門学校)

宮沢賢治の童話を原作にしたアニメや

影響を受けて作られたアニメはいくつもあります。宮沢賢治の世界観がアニメ向きであったり、物語の根っこにある人や出来事についてが心に沁みることが理由かもしれません。

『どんぐりと山猫』を再読して、文章が映画的アニメーション的であることに気付き、紹介することにします。

発端は、あるテレビ番組での朗読の背景に映し出される挿絵を見ての違和感からでした。

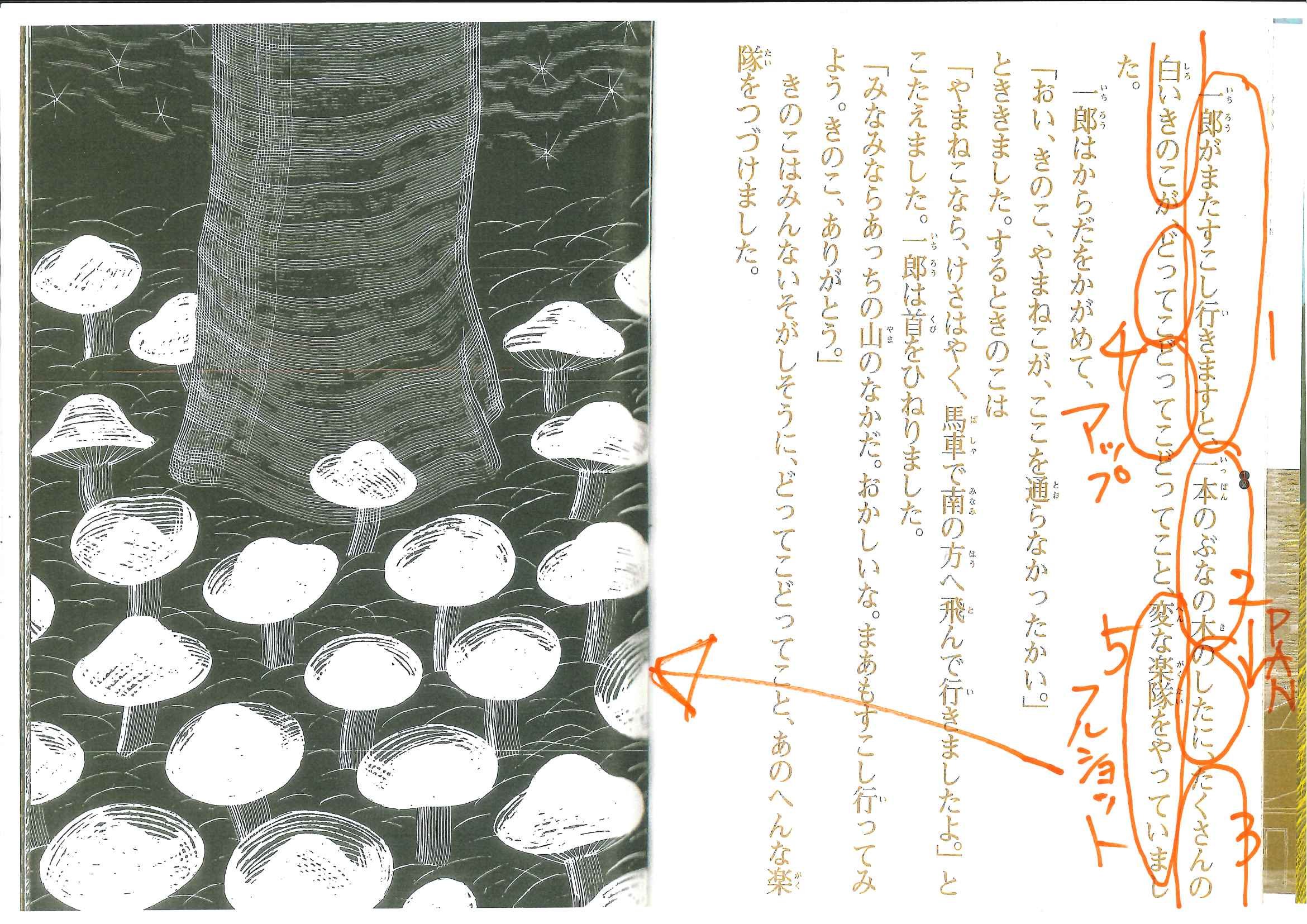

主人公の一郎が、山猫からの招待を受けて山の中を進んでいくくだりですが、一郎がきのこの楽隊と出会う場面です。朗読の挿絵として映し出されるイラストは、ブナの木の下に集まっているキノコたちと一郎を一つの画面に収めた引いたサイズの構図の一画面で描かれています。ですが、宮沢賢治の文章はというと、

〈一郎はからだをかがめて〉

〈「おい、きのこ、やまねこが、ここを通らなかったかい。」とききました。〉

〈するときのこは〉

といった具合にやり取りが続くのですが、宮沢賢治の文章はいかにもカットを割って見せているかのような文章なのです。

しかも、引いて見せたりアップに寄って見せたりのショットサイズの変化だけでなく、アングルの変化をも感じさせます。

たとえば、一郎が身体をかがめるタイミングで、画面はポンとアップに寄るでしょうし、ブナの木の根辺りに生えているキノコは、一郎が見下ろした俯瞰のアングルでしょうし、さらには、キノコが一郎に言葉を返す画面はキノコを手前に置いたナメ構図で下から煽った見上げたアングルかもしれません。

アングルについてさらに加えると、キノコとの出会いの前後に一郎は栗の木やリスにも会います。

その場面では、栗の木を見上げたり、枝の高いところにいるリスを見上げて会話をしますが仰りのアングルがイメージできます。宮沢賢治「どんぐりと山猫」の文章はアングルが多彩です。

番組の挿絵は、そのようにカットを割って細かくして見せる発想ではない、そこに違和感を感じたわけです。。

絵本にも挿絵が使われますが、絵本の挿絵も番組の挿絵と同じ発想で作画されていると思い、いくつかの「どんぐりと山猫」の絵本を調べてみました。

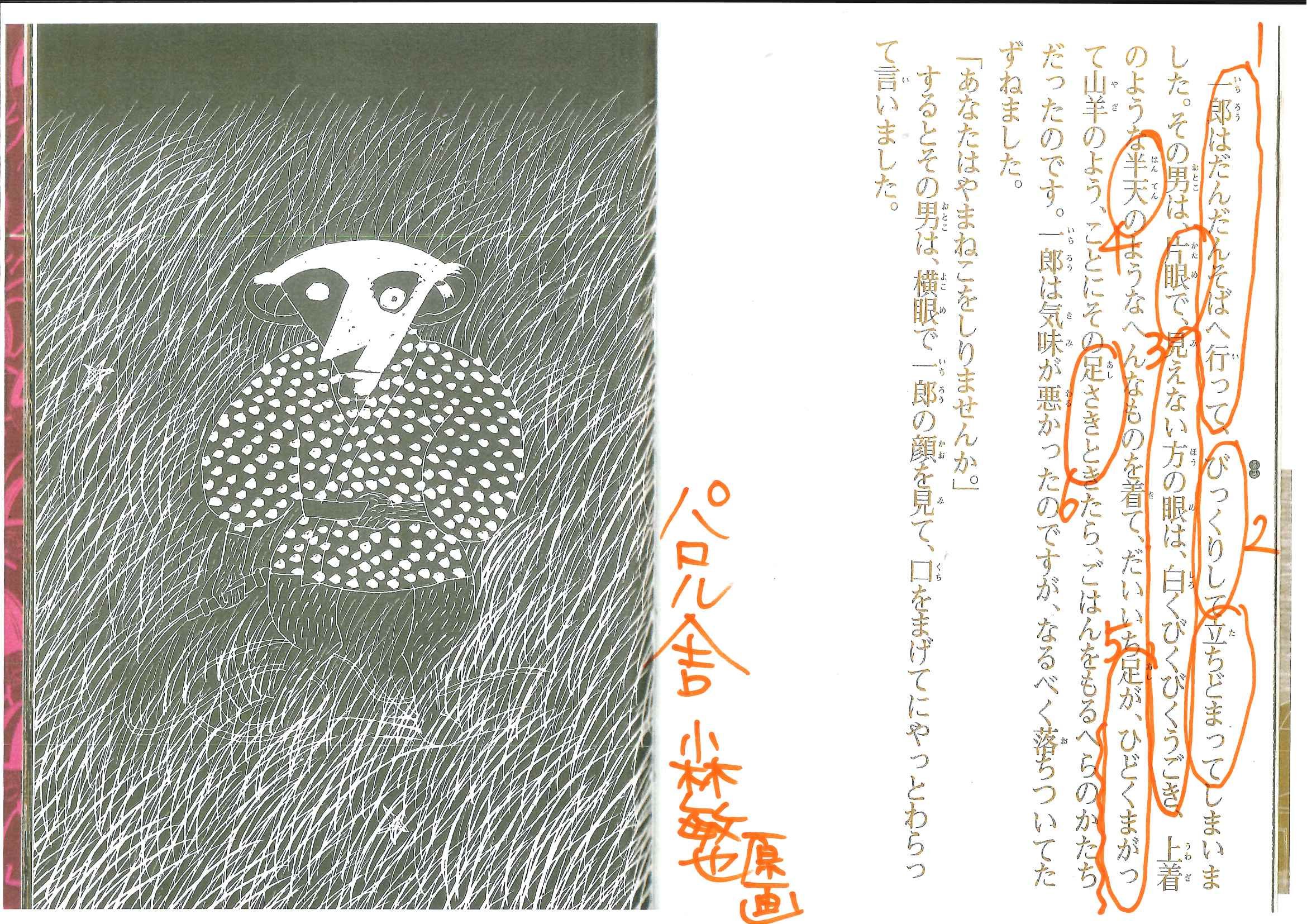

パロル舎の小林敏也原画の絵本です。

映画とアニメーションは画面の連続というモンタージュで構成されますが、絵本はページネーションの制約があり、コマで分けたりカットを割ったりという発想が扱いにくいのでしょうね。

馬車別当との出会いでも、宮沢賢治の文章は、アップショットの描写効果が使われます。

挿絵では人物のフルショットで一画面で描写されますが、カット割りすると、キャラクターの特徴をクローズアップで複数の画面で描写することが出来ます。

ただ、この絵本についていえば、一郎と馬車馬車別当の出会いのくだりではとてもおもしろい演出がされています。

映画のカメラワークであるトラックアップの効果が、絵本ならではのページのめくりにあわせた見せ方としてページネーションされています。

映画〈アニメ〉と挿絵の画面作りの発想の違い、絵本のページ割りの面白さを感じさせられました。

トップページ

トップページ